鹿児島県経済連・肥料農薬課

発生と防除のポイント

古くから茶葉を食害する重要害虫である。最近被害はやや少なくなっている。幼虫で越冬し、年4~5回発生する。本県ではチャノコカクモンハマキが多かったが、最近ではチャハマキが多くなっている。葉を綴って中で食害するが、チャノコカクモンハマキは広範囲に主に新成葉を、チャハマキは坪状に成古葉を食害する。 薬剤防除は齢が進み、卷葉してからの効果は劣るので、2齢位までの若齢幼虫期に行う。ハマキ天敵(顆粒病ウイルス)、性フェロモンによる交信攪乱防除法など生物的防除も効果的で、普及している

チャノコカクモンハマキ

発生生態

●害虫の種類

昆虫・鱗翅目

●発生の状況

普遍的に発生 被害中

●形態と診断

寄生・加害特徴:新・成葉を綴り合わせて加害 ほぼ園全面に発生

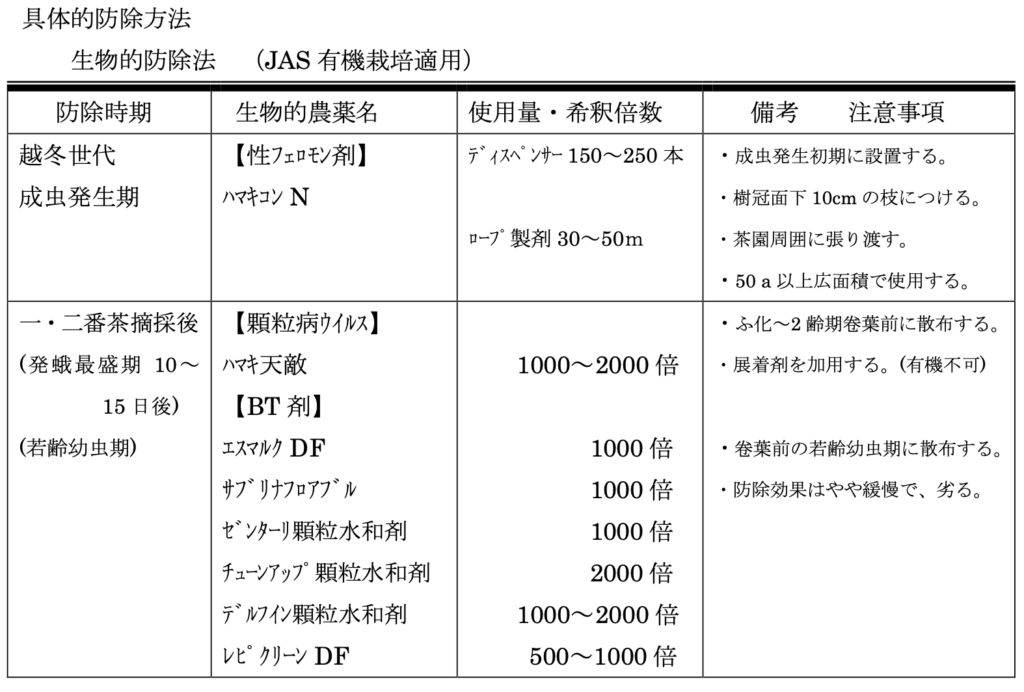

成虫:暗褐色角紋のある7~10㎜の蛾

幼虫:体長約20㎜・緑色 頭部黄褐色

蛹:約8㎜褐色

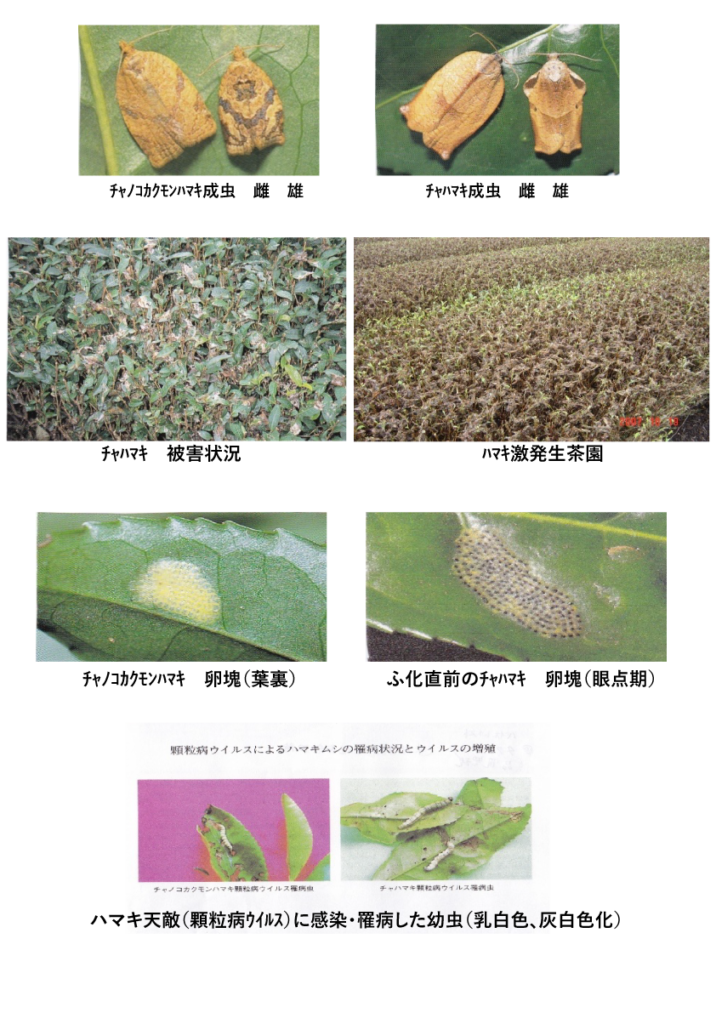

卵 :約0.8㎜ 40~50個の卵塊 黄色で孵化直前には黒点を生ず

(類似種にウスコカクモンハマキが分布している)

●被害の様子

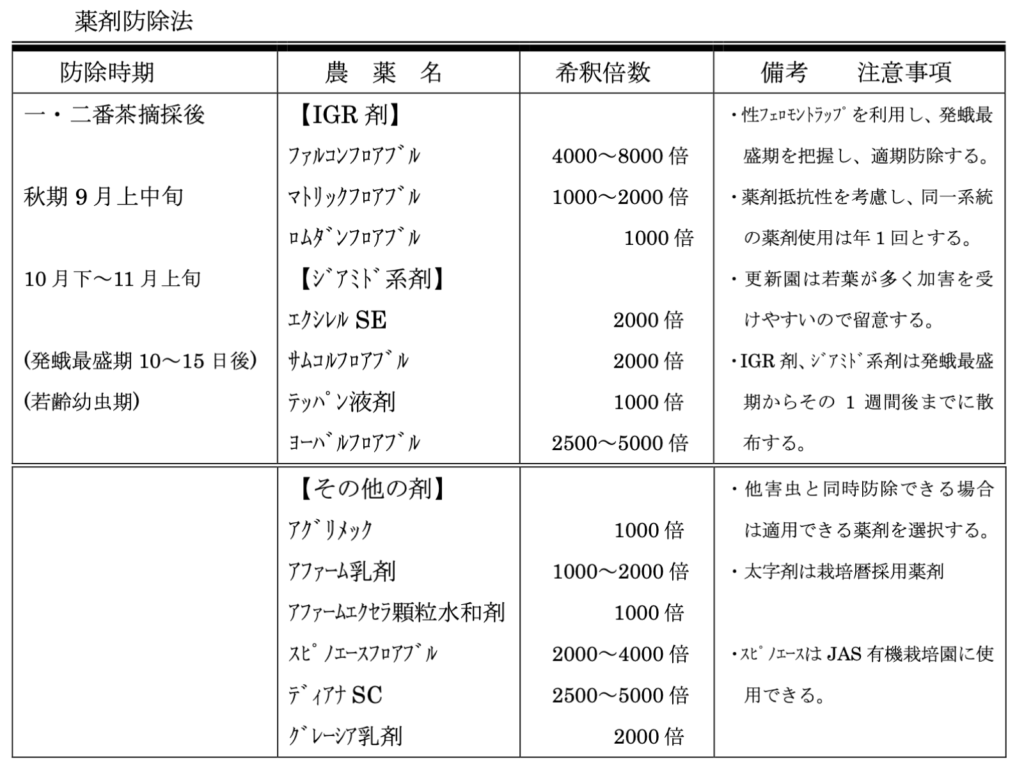

最初新葉を縦にとじ、葉を上下に綴り、表皮を残して食害する。

多発すると、殆どの葉を綴り食害する。被害は殆ど摘採後に生ずる。

被害園では翌茶期の収量への影響が大きく、新芽への加害では品質が低下する。

●生態・生活史

越冬:卷葉中で幼虫(3月頃蛹化 4月頃羽化 4月下旬発蛾最盛期)

発生回数:年4~5回

産卵:3~4卵塊 1卵塊130~200粒を葉裏に産下

加害:幼虫は分散し、新葉を好み食害

発育期間:卵・5~15日 幼虫・18~28日 蛹・5~10日 成虫5~10日

●発生消長

越冬世代成虫が3~4月に発生し、10月頃まで5回発生

第1世代幼虫:5月中・下旬 成虫:6月上・中旬

第2世代幼虫:6月下~7月上旬 成虫:7月中・下旬

第3世代幼虫:8月上・中旬 成虫:8月下~9月上旬

第4世代幼虫:9月中~10月上旬 成虫:10月中・下旬

第5世代(越冬)幼虫:11月~3月 成虫:4月上~下旬

●発生条件

気象条件の影響は比較的に少ないが、高温・少雨で発生しやすい。

越冬期の気象では、寒暖差が大きいと越冬密度が低下する。

天敵寄生蜂などに影響の大きい薬剤の使用は発生を助長する。

●天敵

影響大 ハマキサムライコマユバチ ハマキコウラコマユバチ ハマキオスグロアカコマユバチ 顆粒病ウイルス

チャハマキ (オオハマキ)

発生生態

●害虫の種類

昆虫・鱗翅目

●発生の状況

普遍的に発生 被害中

●形態と診断

寄生・加害特徴:成葉・古葉を綴り合わせて加害 集団的に発生

成虫:10~15mm・褐色うすい濃褐色の紋あり(コカクモンハマキより大型)

幼虫:約25㎜・灰緑色で頭部は黒褐色

蛹 :10~13㎜・褐色(卷葉内)

卵 :約1.2㎜ 約130~150個の卵塊で葉表に産下

黄色で孵化直前に黒点を生ず(眼点期)

●被害の様子

坪枯れ状に集中発生する。葉を綴り合わせ内側から食害し、多発すると新葉・古葉とも葉を食いつくす。成葉・古葉が食害され、次茶期芽の発芽・生育が影響を受け、減収する。

●生態・生活史

越冬:卷葉内で幼虫(3月頃蛹化 4月頃羽化 5月上旬発蛾最盛期)

発生回数:年4~5回

産卵:3~5卵塊(1卵塊・・・約150粒)400~750粒を葉表に産下

加害:幼虫はあまり分散しない 成葉・古葉を好み加害

生育期間:卵7~13日 幼虫28~32日 蛹7~10日 成虫5~10日

●発生消長

越冬世代成虫が3月下旬~5月上旬に発生し、10月頃まで5回発生

第1世代幼虫:5月中・下旬 成虫:6月上・中旬

第2世代幼虫:6月下~7月上旬 成虫:7月下~8月上旬

第3世代幼虫:8月中・下旬 成虫:9月上・中旬

第4世代幼虫:9月中~10月上旬 成虫:10月中・下旬

第5世代(越冬)幼虫:11月~3月 成虫:翌年3月下~5月上旬

(チャノコカクモンハマキに比較しやや遅れ、発生期間の幅が広い)

●発生条件

チャノコカクモンハマキと同じ。夏、雨が少ないと多発する傾向がある。

●天敵

影響大 キイロタマゴバチ チャハマキウスヒメバチ 顆粒病ウイルス エントモフトーラ菌など

防除方法 ・・・チャノコカクモンハマキ チャハマキ 共通

●防除のポイント

① 発蛾最盛期7~10日後、ふ化間もない若齢幼虫期に薬剤防除する。

② 摘採、整・せん枝により密度低下を図ることが可能である。

③ 性フエロモン剤による交信撹乱防除法も有効である。広面積で実施する。

④ ハマキ天敵(顆粒病ウイルス)を使用した生物的防除は広面積で実施する。

⑤ 二・三番茶期(第1・2世代)、秋芽生育期(3・4世代)の加害被害は大きいので防除に留意する。